圣大科学家发现首个立克次氏体细胞外菌族

圣彼得堡大学的微生物学家们与米兰大学、比萨大学和帕维亚大学的研究人员共同发现了一种新的菌族Deianiraeaceae,它属于立克次氏体目。这是首个被描述的类立克次体寄生菌族,其代表菌种生活在细胞外,实际上是一类捕食者。

如同赫拉克勒斯的妻子

论文发表在ISME Journal期刊上

Deianiraeaceae成为立克次氏体目中的第四个菌族,目前被列入Deianiraeaceae菌族的是一种活菌得阿涅拉菌(Deianiraea)。之前所有已知的类立克次氏体目的代表都是仅生活在细胞内的特殊寄生体,而得阿涅拉菌不仅从外部攻击细胞,且在其整个生命过程中都没有穿透到宿主生物体内。得阿涅拉菌寄生在草履虫纤毛上:得阿涅拉菌像捕食者一样攻击纤毛虫,并在其表面繁殖,夺走宿主的资源并最终杀死它。

得阿涅拉菌名字的得来并非偶然:它与赫拉克勒斯的妻子得阿涅拉的神话有关。根据传说,半人马涅索斯试图掠走得阿涅拉,但是赫拉克勒斯用淬有勒耳那水蛇毒的箭射死了他。濒临死亡又想要复仇的涅索斯要求得阿涅拉收集自己的血液:说在血液的帮助下,她可以永远守住她丈夫的爱情。一天,谣言传到得阿涅拉的耳中,说赫拉克勒斯被另一名女子抢走了。得阿涅拉惊慌失措,遂将一件涂抹有涅索斯血液的长袍送给丈夫。长袍上的半人马血液中留存有勒耳那水蛇毒,遂将赫拉克勒斯杀死。“得阿涅拉菌也是这样杀死草履虫,就像有毒的长袍一样完全包裹住细胞,”研究者之一、生物学副博士、圣彼得堡国立大学微生物学教研室教授阿列克谢·波捷欣说道。

微观世界的捕食者

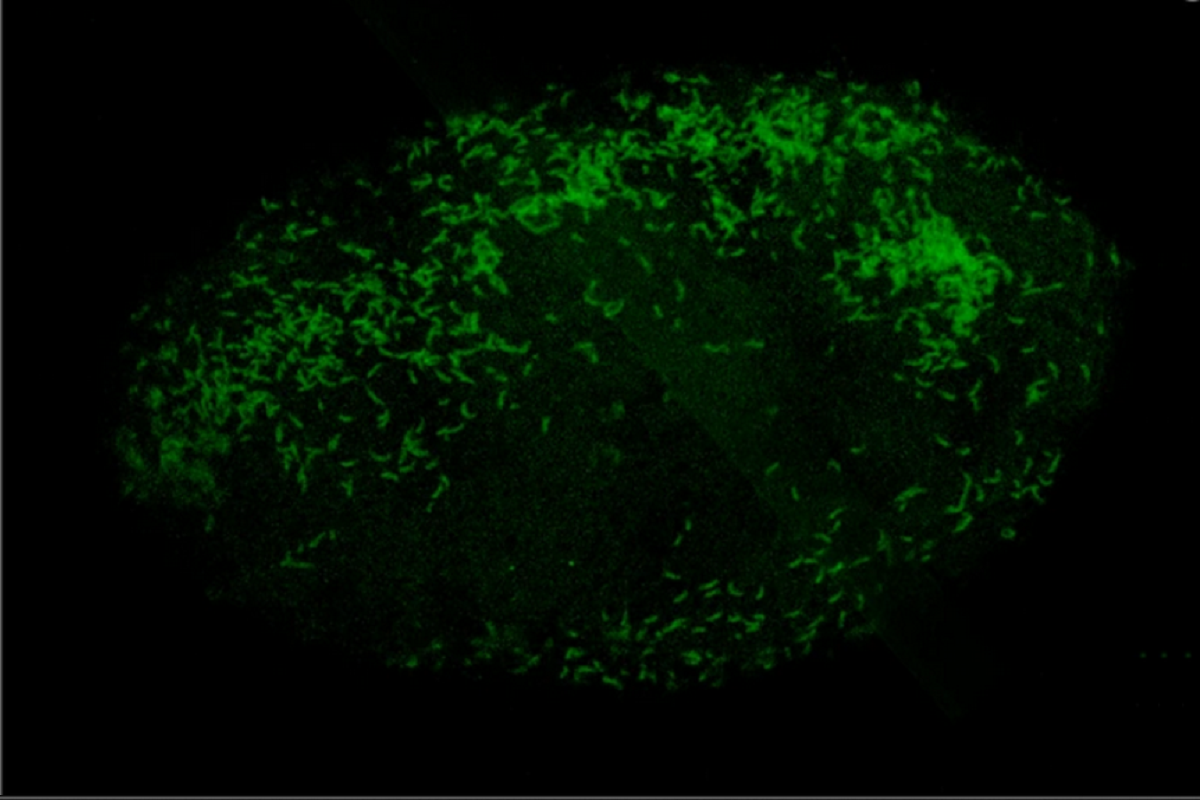

他们幸运地发现了一种新细菌:该论文的共同作者之一、圣彼得堡国立大学科学园“微生物培养”资源中心首席专家娜塔莉亚·列别捷娃在塞浦路斯旅行时,从拉纳卡区的排水沟中采集了一些排入大海的水样。在实验室检查水样的成分后,科学家们发现其中含有大量的纤毛虫。在观察它们一段时间后,研究人员注意到纤毛虫会失去赖以移动和进食的纤毛,然后死亡。被置入同一环境的其他纤毛虫也会死于同样症状。经过仔细检查死去的纤毛虫,发现它们被一层细菌所覆盖——彼时,科学界尚不知晓其存在。

“近年来很少发现新的菌族。无论该菌族属于哪一类别,它都是一个重大发现。在当前情况中,一个新的菌族出现在一个非常好的研究类别中——立克次氏体目。先前,我们只能检测不同样品中的核苷酸序列,以及被归为立克次氏体细菌的DNA片段,但它们无法被列入现有的菌族系统中。此次,我们首次发现了一种活菌,而且分子系谱分析可将所有此前分散的分支围绕某个中心集合成群。如此,便分出一个新的菌族——Deianiraeaceae。可以说,我们很幸运,”阿列克谢·波捷欣说。

顽强且几乎独立

与其他类立克次氏体不同,得阿涅拉菌不仅能够复制,即在细胞外分裂,还能够以较少依赖宿主的方式维生。“与所有其他类立克次氏体细菌相比,得阿涅拉菌具有非常大的合成氨基酸的能力:它可以自身合成16种氨基酸,其中的8种氨基酸是其他类立克次氏体菌无法生产的。20种必需氨基酸的16种——几乎已是完整的套系。其余的4种,则多半从自身宿主那里擭取,但我们尚不清楚。 得阿涅拉菌也能合成核苷酸:其他立克次氏体则不能这样做,因为它们是从宿主那里获取,”阿列克谢·波捷欣说。

得阿涅拉菌的另一个特点是它具有几种分泌系统:它们可以为细菌分泌蛋白质,包括与其他细胞相互作用。得阿涅拉菌有一套与其他细菌相互作用的系统,以及第四种分泌系统,科学家认为这种系统可以让它固定在纤毛虫上。 目前,研究人员还没有确定这种相互作用的发生机理,以及得阿涅拉菌可从纤毛虫或其他宿主身上获得什么。

线粒体的亲戚

先前已知的立克次氏体目的三个菌族代表——是真核生物的各类细胞内共生体、真核寄生生物,包括动物和人的病原体(例如斑疹伤寒)。据信,类立克次氏体可能与线粒体起源的细菌具有共同的祖先。在人(和任何其他真核生物)的细胞中,线粒体负责三磷酸腺苷的合成,即细胞的能量代谢。立克次氏体中的新成员——细胞外的得阿涅拉菌的出现,表明现代线粒体的进化路径可能与通常所认为的有所不同。

“只要有可能,进化总是向着更经济,减少功能数量的方向前进:不必要的一切都被舍弃而不能恢复。此前,人们认为所有类立克次氏体细菌的共同祖先已经专攻细胞内寄生,具有高度精简的生物合成能力,也就是说无法合成大量的必需物质,而从宿主那里获取,且始终只在宿主生物体的细胞内生存和繁殖。我们的研究结果有充分证据证明,所有类立克次氏体细菌的最后一个共同祖先选择在细胞外生活,在水中生存,具有鞭毛,且在代谢上自给自足,虽然与此同时可能已经具有与其它细胞相互作用的细胞系统,并可以寄生在它们身上。随后,在其后代的若干个导致立克次氏体目的现代菌群出现的进化系中,独立地产生了适应细胞内寄生的适应性。得阿涅拉菌的发现迫使我们回到这样一些问题上:线粒体的祖先是何时能够在现代真核生物的祖先的细胞内定居?这些早期生命形式又具有哪些能力?”阿列克谢·波捷欣总结道。