附: 圣彼得堡大学学生独家研究谢尔盖·多甫拉托夫的大学时代

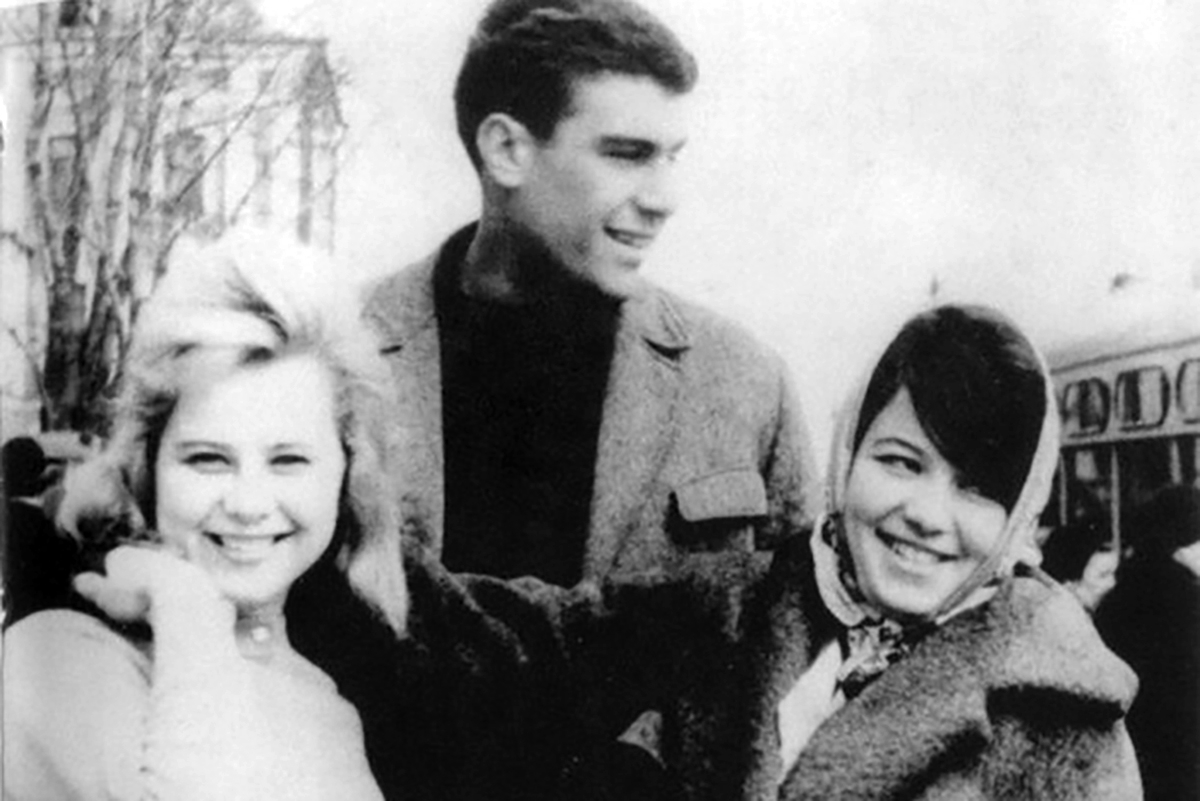

9月3日,是毕业于列宁格勒大学的校友,作家、记者谢尔盖·多甫拉托夫诞辰76周年纪念日。多甫拉托夫曾在圣彼得堡大学学习芬兰语,参军后复学入读新闻系,成了一名大学生记者。

圣彼得堡大学学生(新闻专业)阿纳斯塔西娅·费先科对谢尔盖·多甫拉托夫的大学生活进行了独家研究,研究过程中使用了圣彼得堡大学的档案资料。在母校举行的“多甫拉托夫日”活动的开幕仪式上,我们采访了这位年轻的研究者,谈到她为何会选择做这个题目,多甫拉托夫曾是个什么样的大学生,以及母校在他的生活和创作中扮演了什么样的角色。

为何你会选择做这个题目,即谢尔盖·多甫拉托夫个人研究呢?

某种程度上这是一个偶然:二年级时我们要写新闻史课程作业,我被选题列表中和多甫拉托夫有关的题目吸引住了。不过,这份课程作业最终是以《多甫拉托夫小说关于1970年代新闻工作的描写》为题。这位作家令我仰慕的,是他苦闷忧郁的幽默和对周围现实特别是对自我本身的讽刺。尽管人们对他的社会作品中所描述的时代现实众说纷纭,争论不休,但那些确实是当时会发生的事实,特别是在新闻界。

从写完课程作业开始,我就想将多甫拉托夫作为毕业论文的题目。老师们建议我研究他的大学时代。对他这一时期的生活片段,人们了解到的只有零星片语。这个题目进展很顺利:某种程度上它一直是领先者。

谢尔盖·多甫拉托夫的名字和彼得堡紧密相连,他的写作是否也一样和圣大紧密相关呢?

当然,在彼得堡,到处都是和多甫拉托夫有关的场所:他在这里出生、念书,学习做记者,又从这里去了塔林,想在塔林出版自己的书,后来又从塔林移民去了大洋彼岸。对作家在列宁格勒、塔林和美国时期的生活,研究已经足够丰富。但同时,他的大学时代还和从前一样,少有研究者问津。虽然为了获得高等教育,作家也考察了别的机会,但圣大仍然是多甫拉托夫主动选择入读并复学的高校,而它对作家的影响却没有获得足够的重视。正是学生时代,才造就了未来的报刊记者——多甫拉托夫。

多甫拉托夫是何时考入列大的?原因是什么?

谢尔盖·多甫拉托夫的大学生涯开启于1959年7月28日。当时,他向列大语文系提出申请,申请入读芬兰语翻译专业。作家原本计划的是读阿尔巴尼亚语系,但显然,在申请过程中,他改变了想法。在有些文件(如全俄列宁共产主义青年团区委会的推荐信)中就提到了这个系。引人注目的是,在入学申请中,阿尔巴尼亚一词被改为了芬兰。申请书后面,作家还附上了列宁格勒出版社的评鉴书,他曾在那里学过晒印。

根据我的观点和同时代人的证明,多甫拉托夫选择考列大的主要原因之一就是,列大在当时乃“自由思想”的中心。也有其他原因,如多甫拉托夫的很多同学已经入读列大,他也想加入其中。在大学时代,多甫拉托夫广交好友,结识了作家圈里的同行,离开语文系后还同其中一些人保持了长久的交往。他最亲近的同学有作家费奥多尔·奇尔斯科夫、语文学家伊戈尔·斯米尔诺夫和历史学家雅科夫·戈尔金。

1965年退伍后,谢尔盖·多甫拉托夫重新复学,入读当时的新闻系函授班。他在申请书中说自己已经在报社当过记者。

作家的大学时代结束于1968年5月27日。当时他从新闻系函授班三年级退学,所以没有拿到毕业证书。

也就是说,多甫拉托夫恐怕不能被称作是个好学生?

也许,多甫拉托夫不能被称为一般意义上的好学生。我们不会渲染美化:多甫拉托夫是个旷课达人,这是他自己也没有隐瞒的事实。一个旷课达人能否被称为好学生?恐怕不能。但必须指出的是,他的考试分数都不低,所以,对于他的缺课,我们也无从评价。

更重要的事实是,差不多从入学那天起,他就是学校的传奇人物,甚至连老师对他都赞许有加。他是一个大人物,聪明睿智,敏感细腻。至少在做毕业论文时,给我的感觉是这样。研究他的生平和创作时,我经常会想,多甫拉托夫永远(也许甚至是下意识地)在和刻板常规做斗争,他不愿“泯然众人”。他的内心充满反抗的愿望,当然也有理想,那就是当一名作家,在祖国发表自己的作品。他的一生都在为此奋斗。

在您看来,圣彼得堡大学在谢尔盖·多甫拉托夫的生命里扮演了什么样的角色?

我认为,圣大对多甫拉托夫而言,本质上是个相识聚会的场所:和朋友、和第一任妻子,就像是他生命的背景板一样。多甫拉托夫自己对此这样描述:“水和石头的结合,在这里催生出了独特而伟大的氛围。在类似这样的环境中,做个懒汉是很难的,但我却成功做到了。”

多甫拉托夫和约瑟夫·布罗茨基的相识正好发生在大学时代,实际上不是在校园内。

我们在芬兰火车站附近的一个五楼房间见了面。主人是列大语文系的学生——现在德国的一个小城做语文系的教授。房间不大,但酒不少。那是1959年或者1960年的冬天,我们当时在攻克同一个坐落于某个砂石堆上的、被剪修短了的、形状可爱的小城堡。因为某些太过荒诞以致在这里没法一一列举的原因,我不得不很快撤围,去了中亚。两个月后回来我发现,城堡陷落了。

约瑟夫·布罗茨基,《关于谢廖扎·多甫拉托夫》

这里的“城堡”,是指阿霞·佩库罗夫斯卡娅,列大语文系夜间部的学生,多甫拉托夫的第一任妻子。佩库罗夫斯卡娅在自己的回忆录中写道,他们在大学楼梯上遇到的那天,多甫拉托夫应该正要去参加没怎么复习的德语考试。她答应帮帮他。这场考试多甫拉托夫最后顺利通过了。

众所周知的是,多甫拉托夫和佩库罗夫斯卡娅的关系最终演变成了一出矛盾重重的悲剧。而这也部分地影响到了多甫拉托夫于1962年辍学。在芬兰语系三年级学生的辍学申请档案中,原因处写着“物质条件艰难,辍学工作”。可以猜想,这只是多甫拉托夫形式上填写的原因。

尽管多甫拉托夫没有拿到毕业证,但他在大学度过的时光,是收获朋友和志同道合者的重要一步,也是思考选择人生道路的阶段。而通过报社的工作,以及大学课堂获得的新闻知识,都转化为了他写作的动力。

多甫拉托夫不论在中学还是在大学,俄语、文学成绩都不突出,那他是如何在大学寻找到自我风格的呢?

我觉得,多甫拉托夫正好就是那个意外,能证明任何分数都有相对性的意外。俄语只考及格并不能说明他的语言水平如何,更别提文学风格了。我们知道,多甫拉托夫一直都在修改自己的文章——不管是作为报社编辑,还是作为一个作家。他在《新美国人》的同事也指出过他的仔细和对错误的零容忍——对于一个成长于编辑和校对家庭的人来说这不意外。甚至他要想给谁赠书,也会提前改好书中所有的印刷错误。我觉得,多甫拉托夫的文学风格源自他的勤奋和对梦想的坚持。有趣的是,他在部队时还会写诗,然后寄给父亲评价,可到底他选择了写小说,还在书中嘲笑自己年少写诗的经历。

谈到新闻,在考入新闻系以前,他就在做这件事儿。

关于对写作生涯的影响

让他感兴趣的并非学业,而是生活。

康斯坦丁·阿扎多夫斯基

大学、在学校念书的人们、和多甫拉托夫一起逃课的同学,都是吸引住他的生活的一部分。他在大学收集到各种情节、故事、小寓言,并写进书里。如其中一个:

“故事发生在马科戈年科教授的课上。萨沙·福穆什金见到马科戈年科在抽烟,便同情地看向教授,说道,‘格里高利·潘捷列伊莫诺维奇,万一它们没有溶解呢?万一它们就那么躺在您胃的底部呢?一年,两年,三年,堆得越来越多,越来越多……’ 教授听了整个人都不好了。”

圣彼得堡大学的这些档案对您的研究有帮助吗?

正是学校的档案使我对多甫拉托夫的校园生活有了时间线上的把握,在文学性质的回忆录里中,这些完全没有提及。档案能给予我们的更好的东西,是冷静。

档案是沉默着塑造事实的文献,而从事实出发,你才能得出结论。

研究某个人物时,我认为,以史实为基础是非常重要的。文学回忆录总会带有个人的情感色彩。比如,我不止一次研究阿霞·佩库罗夫斯卡娅的书,然后在书中发现,她的字里行间都流露出对多甫拉托夫的敌意,和想贬低他的愿望。你甚至会怀疑,作者讲的一切是否属实。在这点上我更愿意参考列夫·卢里耶的书,他毕竟是历史学家,看待事情比较科学、中立。而在他和安娜·科瓦洛娃合著的书中,作者的主观性几乎消失不见:这是一本和多甫拉托夫有过各种交集的人的回忆合集。

老师们认为,您的研究是独一无二的。在您看来,这份独一无二体现在哪里?

当然,对老师而言,他们看得更清晰。我无意夸大自己的功劳,况且对我的工作,我是真心喜爱的。也许我的研究的独一无二之处首先在于,我幸运地选到了这个题目。它还没有被人严谨、详细地研究过,因此在很多方面,它都是学术上的一个幸运儿。

这份独一无二或许还体现在,我能同时道出被掩盖在作家光环之下的多甫拉托夫生活的两面:他的学业和在列宁格勒报纸的工作。和对《新美国人》报的丰富研究比起来,很多人还从未听说过他的《进步旗帜》。而正是在这些文章中,诞生出了作家多甫拉托夫。甚至,他有些文章的标题和小说中的章节名极为相似。比如,他发表在《进步旗帜》报上的一篇文章被分割为几个片段,分别命名为《故事一》和《故事二》,这让我当下立刻联想到多甫拉托夫式的“妥协”。再如《我的朋友清洗旧大衣》一文中的情节,就是多甫拉托夫式的小故事,他的所有作品几乎都是由这种小故事构成。

您个人对他大学档案印象最深的是什么?

给我留下最深刻印象的是多甫拉托夫在入学考试中写的作文。当把他亲手写满的这页纸拿在手中时,我内心无比激动。

作文题目本身就令人会心一笑:《俄罗斯文学中的多余人形象》。要知道,“多余人”是多甫拉托夫的主人公,甚至他本人,实质上就是多余人。他也因此移民他乡。如今看来,这就像是命运开的一个玩笑。