圣大科学家阐释耀变体光辐射行为并描述其结构

圣彼得堡国立大学的研究人员对光学望远镜的数据进行了八年多的分析,成功阐释耀变体中偏振面的旋转机制。研究成果发表在 MNRAS 上——顶级天体物理学期刊之一,由皇家天文学会出版。

文章的作者之一,圣大天体物理学教研室高级研究员德米特里·布利诺夫(Дмитрий Блинов)谈到,研究人员研究活动星系核的光偏振 50 已有多年。早在 1960 年代,圣大天体物理学教研室教授弗拉基米尔·亚历山德罗维奇·哈根托恩(Владимир Александрович Гаген-Торн)与列宁格勒国立大学天体物理学教研室副教授维克多·阿列克谢耶维奇·东布罗夫斯基(Виктор Алексеевич Домбровский)就该主题发表了第一批学术论文。

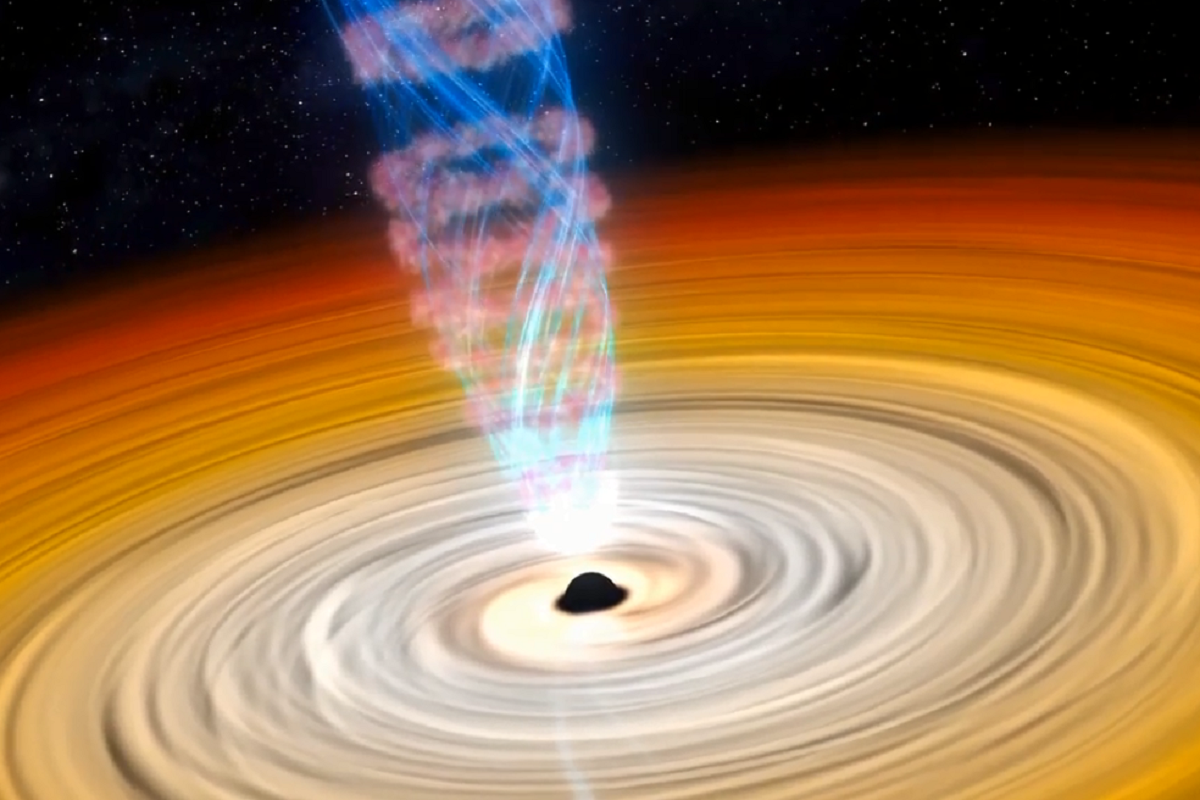

在宇宙中,主要物质集中在拥有数千亿颗恒星的星系中:银河系中大约有 200-400 个这类星系。星系的中心是超大质量黑洞,其质量相当于数百万到数十亿颗太阳。黑洞周围有大量的恒星、气体和尘埃,离黑洞太近的那些便会“掉”进去。然而,黑洞无法完全吞噬它们,而是以极快的等离子体射流的形式将部分物质抛入星系际空间,即所谓的射流。

研究这种现象最方便的客体是耀变体——具有非常高亮度的星系的活动核,其等离子体通量(射流)以不超过 15 度的角度指向地球。这些物体是宇宙伽马辐射的主要来源,其性质和特性尚未完全为人类所理解。除此以外,天文学家们对耀变体的其他现象也感到困惑,包括偏振面的旋转。

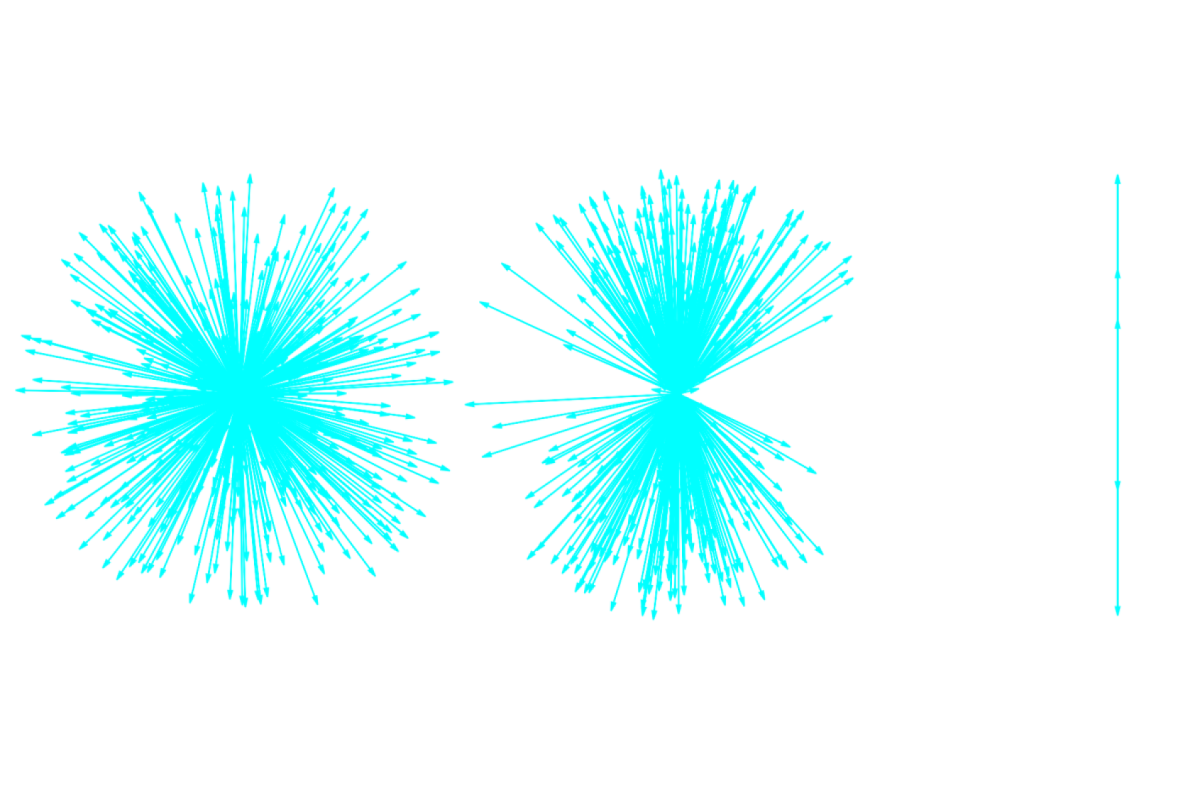

波的平面极化是振荡、变化的矢量(例如电)平面。在下图中,蓝色表示电矢量的振荡,红色表示平面极化。

我们在自然界中见到的光通常由许多指向不同方向的波组成,在这种情况下,偏振面的方向是随机的(左图)。完全偏振光(右图)仅在一个平面内随着电矢量的振荡传播——这种现象可以在一些激光器中观察到。然而,物理过程中产生的主要是部分偏振光,光束中的电磁波通常沿其中一个方向振荡。例如,中图展示了指向读者的部分偏振光束中的电磁波。

这正科学家们在研究耀变体时观察到的那种光:他们通过带有特殊偏振滤光片()的望远镜研究星系的活动核,这种滤光片类似于太阳镜,只允许电磁波在一个平面内振动。

数十年的观测表明,耀变体中可见光的偏振面有时会旋转。科学家们提出了几个可以描述这种旋转机制的假说,但都没有足够的证据。圣大观测天体物理学实验室研究团队着重关

注其中一个理论模型,该模型于 2010 年的一篇学术文章中提出,圣大员工也参与了其撰写。

模型审视了极化平面的旋转,并预测这种旋转应该与反复爆发的伽马辐射一致。

为了验证这一假说,圣大研究团队与波士顿大学天体物理研究所、马克斯普朗克射电天文学研究所和其他科学机构的科学家合作,分析了费米伽马射线天文台的公开数据(该天文台观测最活跃的一个耀变体 3C 279),以及来自圣大天文台、克里米亚天体物理天文台、珀金斯望远镜等地的观测结果。

“我们将耀变体 3C 279 光辐射偏振的大量观测结果与费米望远镜的开放数据进行了对比。费米望远镜自 2008 年以来一直定期扫描整个天穹并显示伽马射线通量的分布。我们成功在这个耀变体中找到了一种爆发模式,随着光学偏振的旋转,这种模式重复了至少 3 次。

这证实了之前提出的解释极化旋转的模型,”德米特里·布利诺夫说道。此外,根据获得的数据,研究人员还可描述射流内部的结构。作为射流中心的快脊被一个较慢的外壳包围,它由环形凝结体组成。当等离子体凝块沿射流脊高速移动时,它会将低能光子从外壳散射至伽马范围的能量,从而导致科学家观测到的爆发。因为外壳的环形结构在多年的观测中呈现稳定,所以这种爆发重复了几次。

在研究过程中获得的结果已制成 3D 动画,它可以展示活动星系核内部发生的过程。根据德米特里·布利诺夫的说法,在未来,伽马范围内的爆发模型可以帮助澄清其他问题。比方说,根据其中一个假说,具有快速脊和慢壳的射流可以产生宇宙基本粒子——中微子,而爆发的重复模式可以找到发射宇宙中微子的耀变体。

视频:https://www.youtube.com/watch?v=L90Rqf4cxA8