圣大化学家开发出一种用于制造有机电池的电极装置

日前,圣彼得堡大学几位科学家参与的国际研究团队开发出一种电极装置,有助于更好地研究各种材料的特性,并且在未来有可能创造出有机电池——锂离子电池的安全替代品。

当下,传统锂电池无处不在:电脑、手机、相机和其他设备中都有。然而在此类电池的生产过程中使用了镍和钴等重金属,这些重金属在设备回收过程中会进入土壤和地下水,污染环境。此外,重金属还会在人体内积聚并导致中毒。与此同时,用于制造锂电池的资源是有限的,世界各地的矿床正在逐年枯竭。

工作得到了俄罗斯科学基金会的资助,成果发表在学术杂志《能源与环境科学》上。

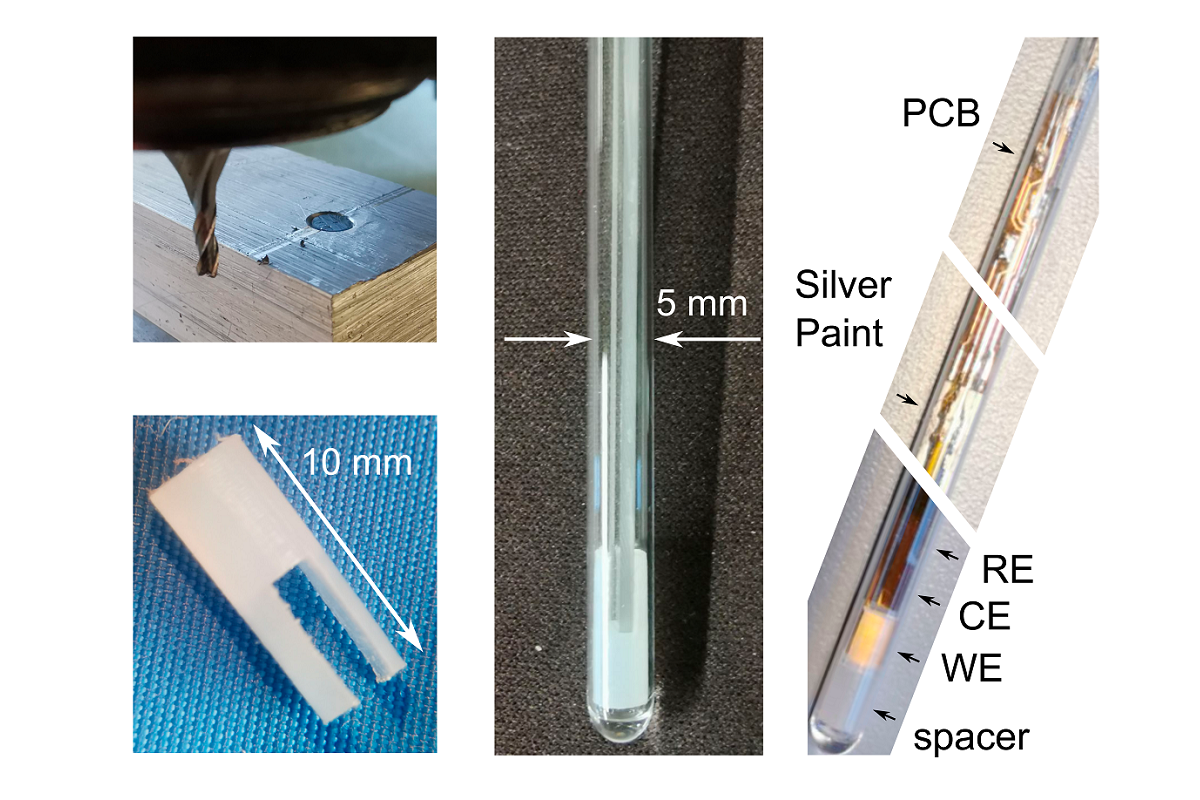

来自圣大“化学电源的有机电极材料”研究小组的化学家们参与了一个国际科学家团队,包括,他们开发出一种电极装置,借助电子顺磁共振(EPR)在该装置上研究了各种高分子聚合物。电子顺磁共振方法可以确定活性电极结构中是否存在自由基和正在进行的氧化还原反应,分析其性质,并制定提高电池效率的策略。得益于此,科学家们可以挑选在效率方面优于锂离子技术的,最适合制造有机电池的物质。此外,该方法还可以检测薄膜的变化,并检测非活性中心的存在,后者会降低电池的效率。

依托柏林联合EPR科学实验室,化学家们对p-DiTS薄膜进行了实验——由于杂环自由基TEMPO(2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧基)的碎片,它非常稳定,但会在36次氧化还原反应循环后失去活性。这是由于薄膜上形成了电化学惰性颗粒区域,导致导电性下降。

新开发的电极设置使我们能够研究和了解这些“空白”区域是如何在薄膜上形成的。这将可以使聚合物的结构发生化学变化,从而最终获得具有高容量和稳定性的材料。

项目负责人,圣彼得堡国立大学电化学教研室教授奥列格·列文

含有氮氧自由基的导电聚合物是具有潜力的材料。它们的工作原理是氧化还原反应:放电时,自由基被氧化成正离子,充电时又复原,这使得提高电池的能量效率成为可能。基于氮氧自由基的电池原型已经开发出来,可以在几秒钟内充电,但其能量仍然只有锂离子系统的一半。

“当下,开发高效安全的电力储存方法非常重要。我们的工作成果将有助于推进不含重金属的有机电池的大规模生产。它们的运行效率非常高,使用安全,并且可以很方便地与家庭垃圾一起处理,”奥列格·列文说道。