迈向量子计算机的又一步: 物理学家首次展示“液态光”在单个原子厚度的半导体中凝聚

包括圣大自旋光子学实验室负责人阿列克谢·卡沃金(Алексей Кавокин)教授在内的国际物理学家小组,首次通过实验展示了如何在最薄的半导体晶体单原子膜中形成玻色-爱因斯坦凝聚:数以万计的“液态光”量子。这一发现将有助于研发能够产生量子比特的新型激光器——它未来量子计算机的主要构建模块。

搭建量子计算机的想法——这种最强大的计算机根据量子世界的定律运行,能够比运算速度最快的超级计算机更加有效地解决各类问题——长期以来一直吸引着科学家和 IT 公司企业的专家。例如,谷歌和 IBM 都在进行类似的研发,但许多此类项目需要使用低温恒温器——装有液氮或压缩氦气的罐体,量子处理器在罐内冷却至负 270 摄氏度以下。如此低的温度是维持超导效应所必需的,也是量子计算机运行所必需的。

研究成果发表在著名学术期刊《Nature Materials》上。

阿列克谢·卡沃金与同事的研发与搭建用于量子计算的极化子平台有关。它的主要优势之一是能够在室温下进行量子计算。阿列克谢·卡沃金与同事们发现了一种基于激子极化子在室温下玻色-爱因斯坦凝聚原理工作的极化子激光器,可以用于创建量子比特——量子计算机的基本元素。量子比特是通过激光照射人造半导体结构——微腔的方法实现的。

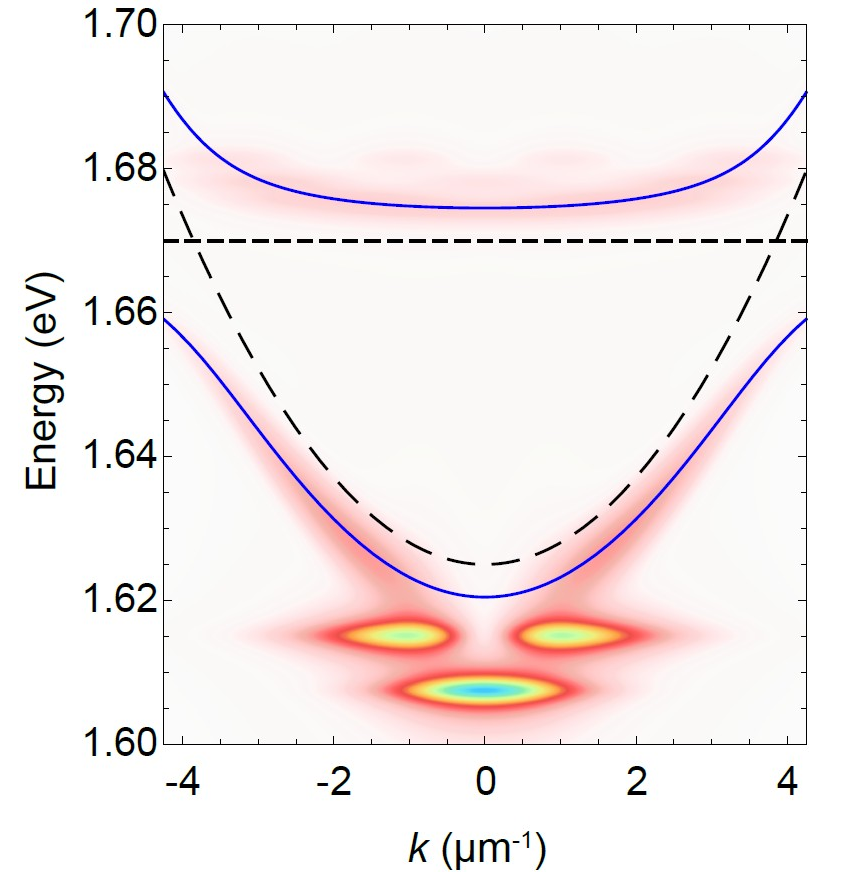

在这项新研究中,科学家们首次通过实验观察到,在世界上最薄的半导体——二硒化钼

(MoSe2)晶体最薄的单原子层(只有一个原子的厚度)中——如何形成玻色-爱因斯坦凝聚,也就是数以万计的“液体光”量子,确切的名称是激子极化子。这些粒子兼具轻质粒子和普通物质粒子的特性,可以作为信息载体。也就是说电中性的光液体取代电子,可以通过任何电子设备的微电路。极化子设备可使以接近光速的速度处理大量信息流成为可能。

参与该项研究的有来自维尔茨堡大学(德国)、加州大学梅赛德分校(美国)、西湖大学 (中国)、亚利桑那州立大学(美国)、国家材料科学研究所(日本)和圣彼得堡国立大学 (俄罗斯)的物理学家。

玻色-爱因斯坦凝聚物是在半导体微腔中获得的,该微腔包含一层新的结晶材料二硒化钼,只有一个原子厚。研究首次实现了光在如此薄厚度中的定位。作为这项研究的成果,可以开发基于二维晶体的新型激光器,这使得研发量子比特(量子晶体管)成为可能,它是在光液体上运行的量子计算机的基础。

——圣大自旋光子学实验室负责人阿列克谢·卡沃金教授理解这一点很重要:正如这位科学家不止一次指出,量子计算机在如今被称为二十一世纪的原子弹,因为它们各个领域开辟了巨大潜力,例如,不仅在新药研发领域,而且在网络攻击领域也是如此。拥有如此强大的计算机,几乎可以破解任何密码,因此科学家们如今还面临着保护量子设备的重要任务——量子密码学,阿列克谢·卡沃金及其同事的发现在这其中也发挥了非常重要的作用。

当下,阿列克谢·卡沃金领导着圣彼得堡国立大学自旋光子学实验室、俄罗斯量子中心量子极化子研究小组、中国西湖大学国际极化子研究中心,同时还担任南安普敦大学(英国)的教授,并出任该校纳米物理和光子学教研室负责人。2011 年,阿列克谢·卡沃金获得了俄罗斯联邦政府大额资助,在此框架内创建了以乌拉里采夫命名的自旋光子学实验室。

该项研究得到了德国研究协会(DFG)、欧洲科学研究委员会(ERC)、德国学术奖学金基金会、西湖大学(中国)、圣彼得堡国立大学(俄罗斯)和其他科学组织的资金支持。